――虹の国(レインボーネーション)――

南アフリカ共和国(以下、南ア)は、しばしば「虹の国」と呼ばれます。人種隔離政策アパルトヘイトを乗り越え、民主化を果たした後も、社会は混乱の中にありました。「虹の国」という言葉は、多様な人種・文化・宗教をもつ人々が対立することなく共に生きる国を目指して、ネルソン・マンデラ元大統領が掲げた理想です。

民主化から30年以上が経ち、経済の低迷や治安悪化、エネルギー危機など、南アはさまざまな課題に直面しています。なかでも教育の課題は深刻で、基礎的な読み書きや計算に困難を抱える児童・生徒が多くいます。最近の調査では、小学4年生の約8割が「文章を理解して読むことができない」とされ、社会に大きな衝撃を与えました。

私は2023年から南アに赴任し、JICA専門家(算数教育実践強化)として基礎教育省で勤務しています。日本式算数を南アの文脈に合わせて応用し、児童・生徒の算数・数学の力を伸ばす取り組みを進めてきました。本稿では、南アの算数・数学教育の現状と課題、JICAの教育協力の歩み、そして日本式算数の可能性について紹介します。

南アフリカの算数・数学教育の現状と課題

この背景には、①低学年での基礎のつまずき、②教師の指導力不足、③言語の壁、の3つの要因があります。

低学年での基礎のつまずき

ある年のTIMSSでは、5年生の多くが2~3年生レベルにとどまっていました。たし算や引き算ができない児童が半数以上、かけ算・わり算ができない児童は3分の2にのぼります。低学年の段階で基礎が固まらず、そのまま進級してしまうことが大きな問題です。

教師の指導力不足

教師は教科内容の知識だけでなく、「どう教えるか」という教授知識も不足しています。この背景には、黒人教員の多くがアパルトヘイト下の教育(バンツー教育)を受けて育ったことで、基礎的な学力を十分に身につけることができなかった影響があると言われています。多くの授業は、解法の手順を教えることに終始し、児童・生徒に「なぜそうなるのか(Why)」「どう考えたのか(How)」と問う場面が少ないのが現状です。また、児童・生徒の誤答や誤解を学びの機会として活用することも少なく、誤った理解が放置されることもしばしばあります。

言語の壁

南アには12の公用語(2023年に「手話」が正式に追加)があり、多様な言語環境が教育の複雑さを増しています。1~3年生は母語で学びますが、4年生からは英語またはアフリカーンス語での授業に切り替わるため、この段階で多くの児童が学習についていけなくなります。加えて、各言語に対応した教材や教員が十分に整っておらず、母語教育の体制も課題を抱えています。

JICAの教育支援と日本式算数の融合

こうした深刻な課題に対し、JICAは1999年から南アと協力し、約25年にわたって算数・数学教育の改善に取り組んできました。

支援の歩み

JICAの支援は、ある州での教員研修プロジェクトから始まりました。一定の成果を上げたものの、国全体の教育制度が変わらない中では効果が限定的でした。そこで2012年以降は、国の基礎教育省に専門家を派遣し、政策レベルからの支援を続けています。短期間の支援が多い他ドナーと比べ、JICAの長期的で粘り強い協力は高く評価され、日本への信頼を築いてきました。

日本式算数との融合

2018年には、南ア基礎教育省とJICAが共同で「Teaching Mathematics for Understanding(TMU)フレームワーク」を策定しました。これは、カリキュラムの見直し、教材開発、教員研修、モニタリングを一体的に行う新たな枠組みで、3州41校でパイロット事業を実施しました。

日本人専門家は、カリキュラムや教材、研修設計の面で技術的助言を行い、日本式算数の考え方が多く取り入れられました。

たとえば、従来のスパイラル型(内容を繰り返し積み上げる方式)から、単元を一つの学習過程として構成する「単元構造型」へと転換しました。これにより、内容の系統性が明確になり、学習者の概念的理解が深まることが期待されます。また、教材開発では、日本の教科書や指導書の分かりやすさや構造を参考にしています。

-

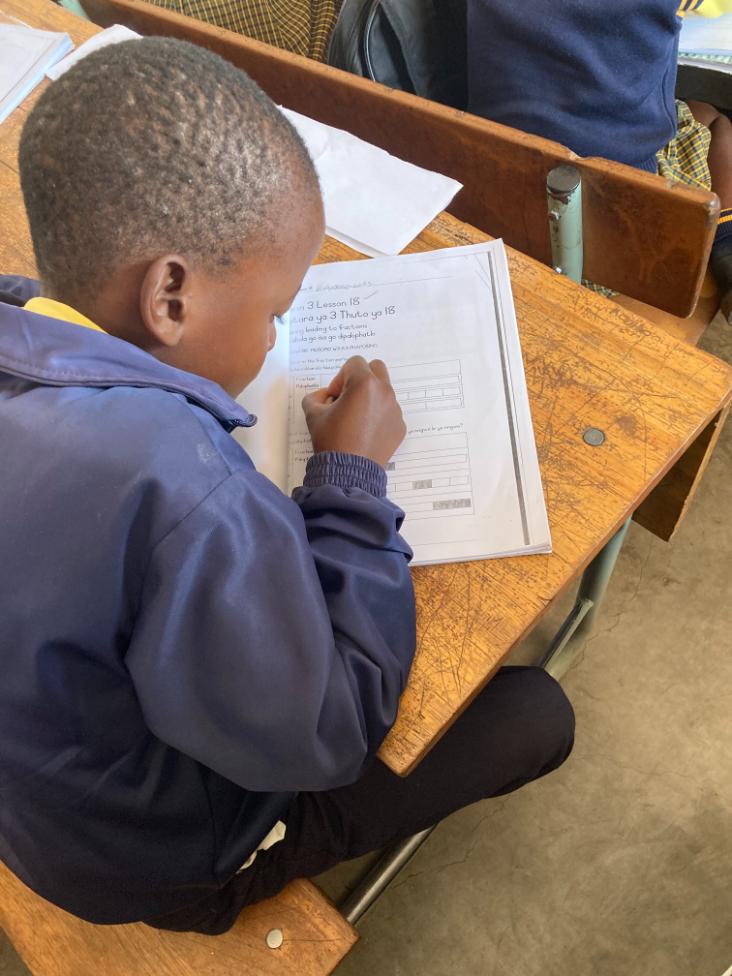

ワークブック開発の様子

ワークブック開発の様子 -

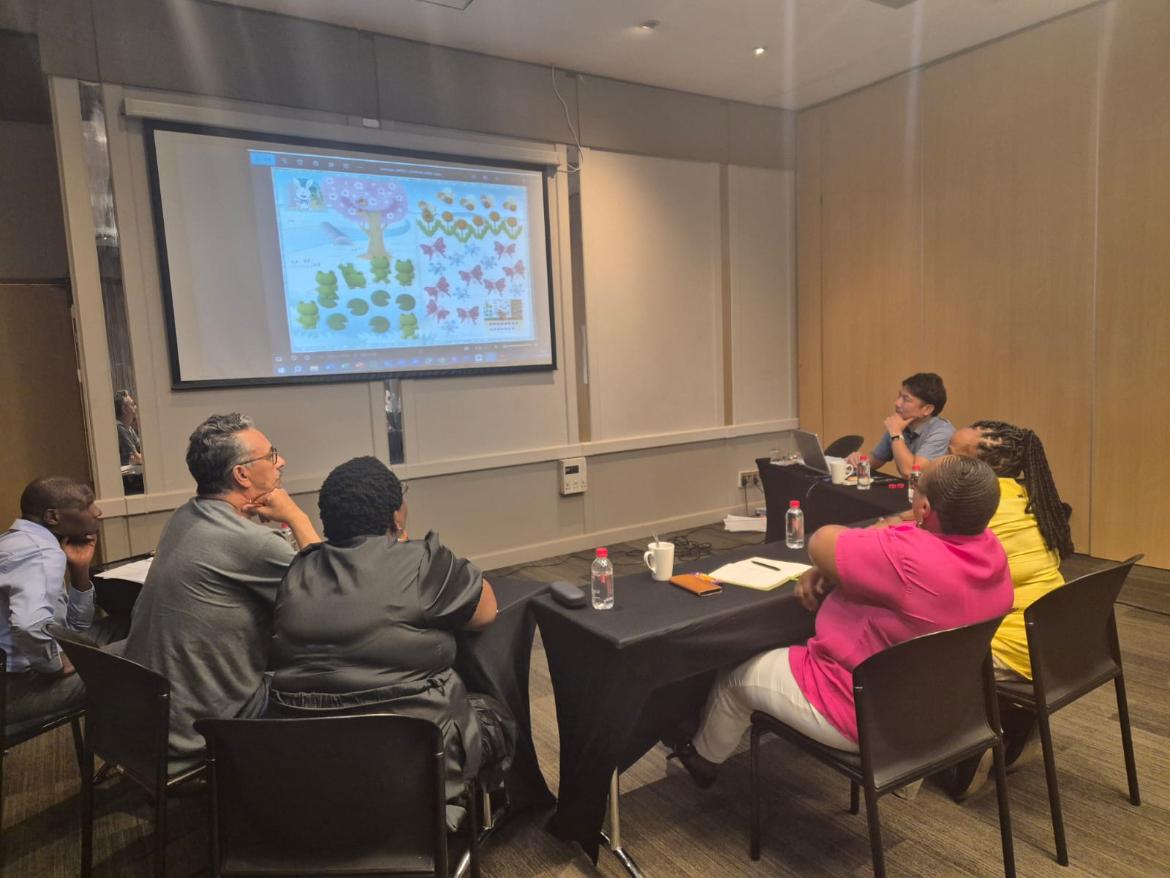

教員研修での模擬授業の様子

教員研修での模擬授業の様子

日本式算数の強みと今後の可能性

重要なのは、日本の方法をそのまま導入するのではなく、南アの状況に合わせて柔軟に適応(グローカライズ)することです。その点で、現地に長く滞在し、文脈を理解しながら協働できる専門家の存在は大きな強みです。例えば、教材開発を進めるうえで、日本ではよくある文章題の設定を提案しても、現地の執筆者にいまいちピンと来ていないような顔をされることがよくあります。このような時に、彼らならどんな設定をよく使うのか、それは子どもたちの学びを深めるために適切だろうか、そんな議論を必ずするようにしています。こういった過程を経てグローカライズされていき、現地の人がオーナーシップを持って教材を開発することができると考えます。

また、日本式算数の強みは、①系統的なカリキュラム、②問題解決型授業を支える教科書・指導書、③授業研究を中心とした継続的な教員育成、の3点だと私は考えます。そして、これらは南アをはじめ多くのアフリカ諸国が直面する課題と重なっており、ここにこそ日本が算数・数学教育分野で協力を続ける意義があると考えます。

最後に、南アへの教育協力を通じた上記のようなグローカライズの過程からは、日本自身も学べることが多くあると思っています。例えば、日本の授業研究を基に作られた「南ア式Lesson Studyモデル」は、現在南ア国内で徐々に広がっております。この南ア式Lesson Studyの特徴は、日本の授業研究と比べて複数の教師による協働的な活動をより重視している点にあります。これによって、南アの教師が自身の指導力や同僚性を効果的に育むことが期待されています。このような事例を通じて、日本の既存の研究授業の在り方を見直し、よりよいものに発展していくきっかけになるかもしれません。支援する・されるの関係を越え、互いに学び合う関係へ――。それこそが、国際協力の本当の価値だと信じています。

参考文献

Venkat, H & Roberts, N. (2022). Early Grade Mathematics in South Africa Mathematics. Oxford University Press.

Department of Basic Education. (2024). South African 2023 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) Highlights Report.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

■筆者プロフィール

板垣 暁歩(いたがき・あきほ)

国際協力機構(JICA)専門家

経歴:大学卒業後、2010年に青年海外協力隊(理数科教師)としてサモア独立国に派遣。帰国後は日本国内の公立高校で教諭として勤務。大学院進学を経て、(株)コーエイリサーチ&コンサルティングで開発コンサルタントとして、モザンビーク国「新しい学校教育制度に対応したカリキュラム普及プロジェクト」等のJICA技術協力プロジェクトに従事。2023年5月より南アフリカ共和国に個別専門家(算数教育実践強化)として赴任し、現在に至る。