SEAMEO-Japan ESD Awardは、文部科学省と東南アジア教育大臣機構(SEAMEO)が共催する懸賞事業で、SEAMEO 加盟国内(注1)の小・中・高等学校を対象として、ESD(Education for Sustainable Development、持続可能な開発のための教育)に関する優秀な取組事例を表彰することで、域内の ESD の取組を促進するものです。

令和6年度の優勝校は、フィリピン・パサイ市の高校Pasay City National Science High Schoolでした。“VINCULUM(注2)”という言葉に着想を得て、生徒が地域コミュニティにおいて様々なパートナーとともに持続可能な開発目標(SDGs)の達成を目指し、STEM教育(科学・技術・工学・数学)を推進する以下5つのプロジェクトを実施してきました。

1. Project Buklod:CASIO Education Philippines等の民間企業や地域コミュニティとの協働を通じてSDG 17 「パートナーシップで目標を達成しよう」への貢献を目指すプロジェクト。

2. Project Abante:女性リーダーによる講演やLGBTQ+への理解を深める活動を通じてSDG 5 「ジェンダー平等を実現しよう」 & SDG 10 「人や国の不平等をなくそう」への貢献を目指すプロジェクト。

3. Project Sibol:科学フェアや数学フェスティバルの開催を通じて、SDG 4 「質の高い教育をみんなに」への貢献を目指すプロジェクト。

4. Project Binhi:沿岸清掃や植樹活動を通じて、SDG 13 「気候変動に具体的な対策を」 & SDG 14 「海の豊かさを守ろう」 & SDG 15 「陸の豊かさも守ろう」への貢献を目指すプロジェクト。

5. Project Likha:防災・減災マネジメントや避難訓練を通じて、SDG 11 「住み続けられるまちづくりを」への貢献を目指すプロジェクト。

これらの取組は日本及び東南アジア地域のESDや教育関係の専門家で構成される審査委員に、「多様で興味深い活動を低コストで行い、学習者(特に子どもたち)を惹きつけている」と高く評価されました。

(プロジェクトの具体的な内容はこちら)

優勝校には副賞として日本訪問の機会が提供されます。令和7年9月15日~19日、同校の生徒4名、校長1名、教師2名、SEAMEO職員1名が来日し、在日フィリピン共和国大使館、文部科学省政務官を表敬したほか、樫尾俊雄発明記念館、日本科学未来館、さいたま市立大宮北高等学校を訪問しました。

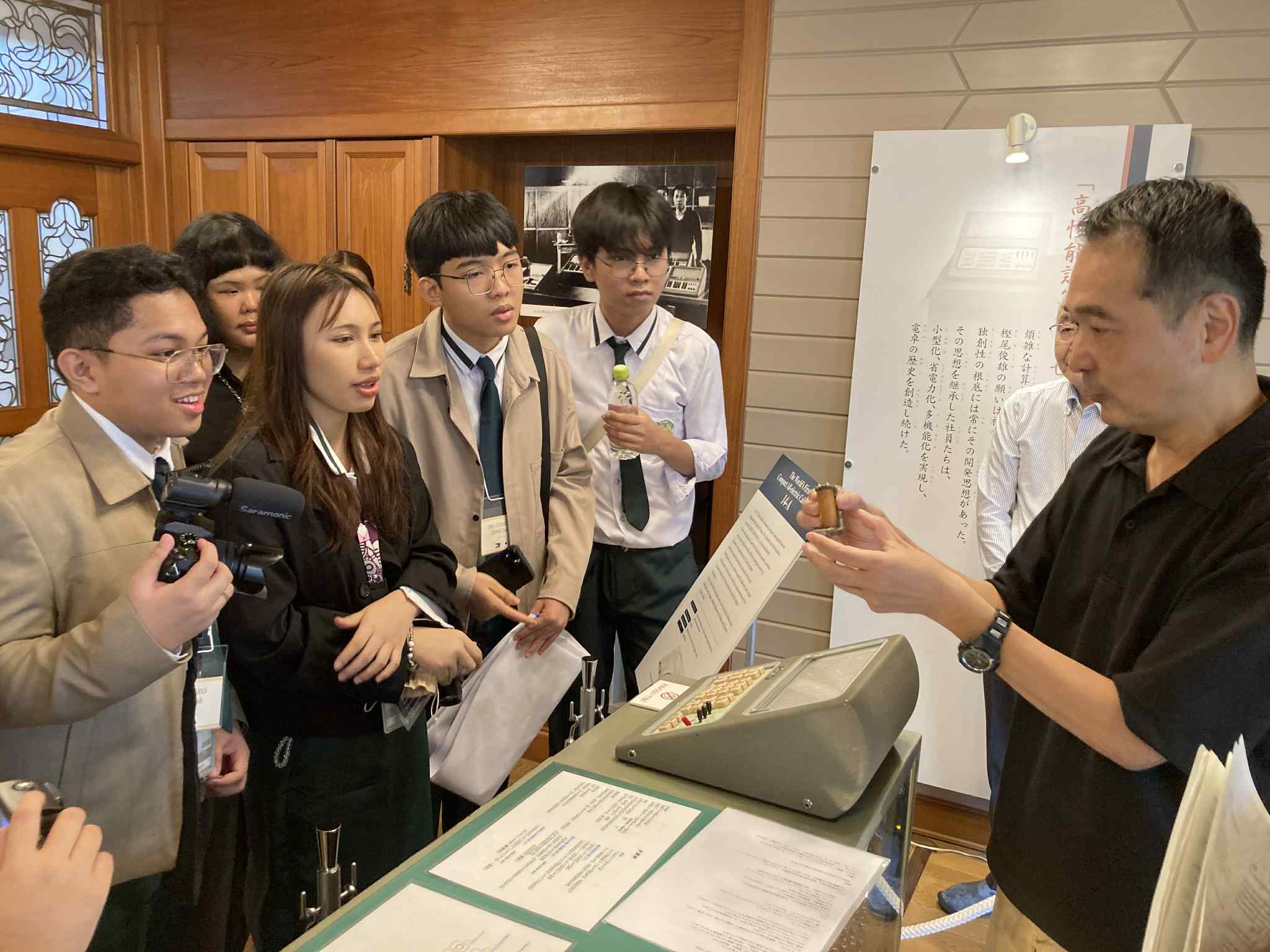

前述のとおり、今回受賞した取組の中でCASIO Education Philippinesと協働していることから、9月16日にはカシオ計算機株式会社の創設者の一人、樫尾俊雄の発明記念館を訪問しました。同館では、カシオ計算機株式会社の方々より、世界初の小型純電気式計算機をはじめ、各種電卓、電子楽器、腕時計等についての説明を受けました。Pasay City National Science High Schoolでは、授業でCASIOの関数電卓を使用していることもあり、皆さん大変興味深い様子でした。見学の終わりには、Pasay City National Science High Schoolの生徒より「発明だけではなく、社会問題の解決にも貢献されている点に感銘を受けた」、「自身の興味関心の範囲が広がり、新たな視点を得られた見学であった」といった感想が聞かれました。

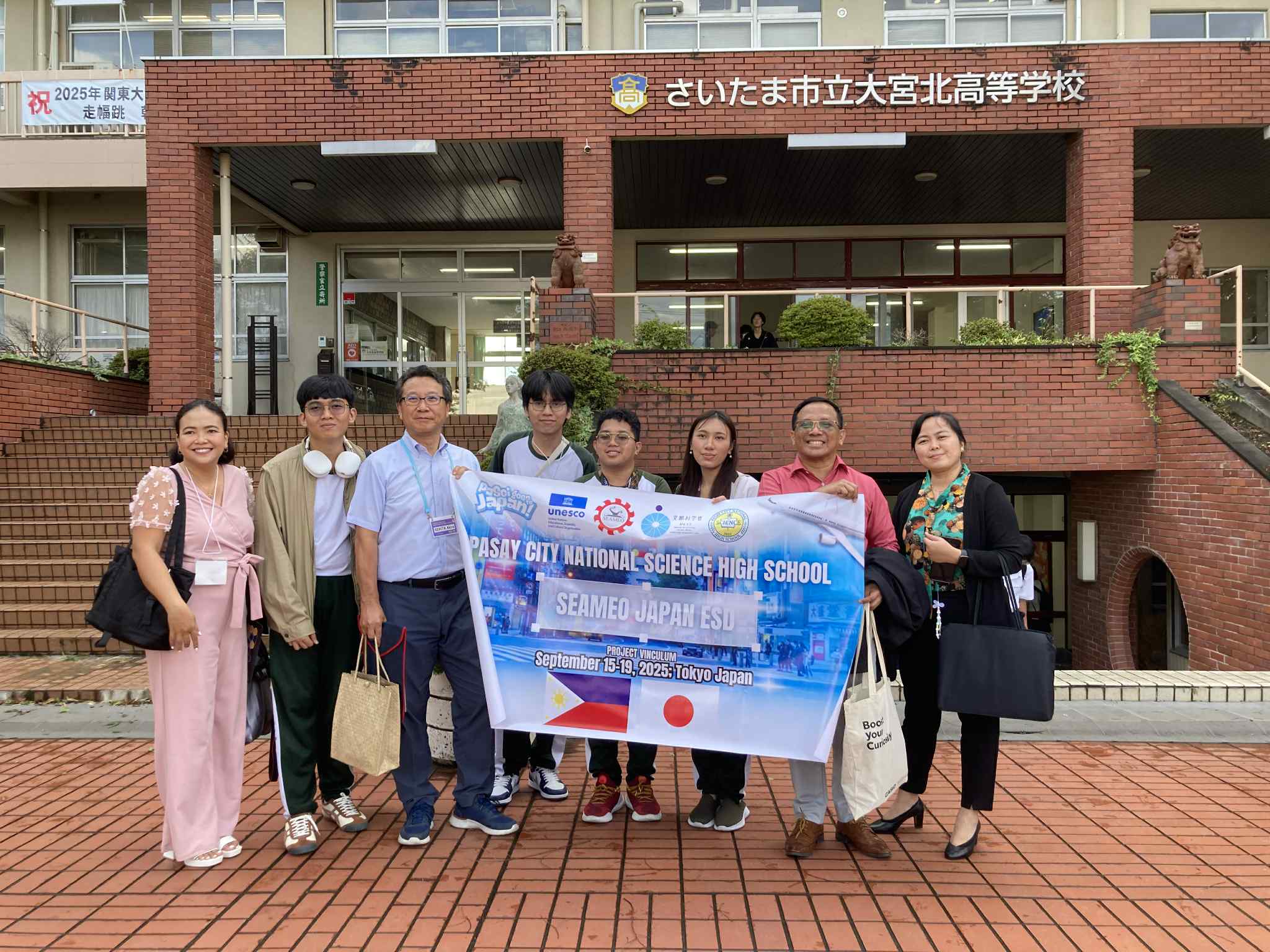

9月18日にはさいたま市教育委員会協力のもと、ユネスコスクールに認定かつスーパーサイエンスハイスクールに指定されている、さいたま市立大宮北高等学校を訪問しました。午前中は同校の取組について説明を受け校内見学をさせていただいたほか、3年1組の化学の授業に参加をしました。Pasay City National Science High Schoolの生徒は大宮北高等学校の生徒とともに班に分かれて、アニリンの合成及びアニリンブラックを用いた染色の実験を体験しました。

午後は、STEAMS Time(課題研究)を参観しました。大宮北高等学校では、生徒が主体的・意欲的に課題解決に取り組む能力を育むことを目的として、自ら課題を発見し、研究方法を選択し、研究を進める課題研究を科目として設定しています。Pasay City National Science Hight Schoolの生徒は、大宮北高等学校の生徒が「タンパク質の結晶化」や「色素増感太陽電池の発電効率と劣化」等について研究する様子を見学し、その説明に熱心に耳を傾けていました。

最初は緊張した面持ちのPasay City National Science High Schoolの生徒でしたが、日本の生徒と授業に参加し、昼休みも互いの学校や授業、食文化、アニメについてなど会話をする中で、すっかり打ち解けた様子でした。教員からも「Science is a universal language(科学は国際共通語だ)」という発言が聞かれ、科学という共通言語を通じて、活発な議論が行われた1日でした。

今回の日本訪問を振り返り、Pasay City National Science High Schoolの生徒からは「今回の訪問で吸収したすべての事柄は非常に実り多いものであった。フィリピンに帰ったら、ぜひ友人たちにも共有したい。そしていつかまた日本を訪れたい。」との発言がありました。また、校長は「今回の訪問で構築された関係性をぜひ今後につなげていきたい。」と語りました。

(注1)ASEAN諸国及び東ティモールの11か国。

(注2)Vinculumとは、細胞間をつなぐ組織を示す解剖学用語。地域コミュニティとの絆やつながりを表現するため、当該用語をプロジェクト名に含んだ。

-

小型純電気計算機の説明を受ける様子

小型純電気計算機の説明を受ける様子 -

樫尾俊雄発明記念館にて

樫尾俊雄発明記念館にて

-

化学実験に参加する様子

化学実験に参加する様子 -

さいたま市立大宮北高校にて

さいたま市立大宮北高校にて