信州大学では2018—2019年度に、EDU-Portのパイロット事業「日本型の教員養成及び教育研究システムによるラオスでのエコヘルス教育の実践と研究の充実のための支援事業」を実施しました。

エコへルス教育は、ラオス国立大学教育学部、スポーツ教育省、日本の学術研究者らが協働で開発してきたラオス版のESD(持続可能な開発のための教育)です。エコヘルス教育では、発展に伴う人間のライフスタイルの変化、その変化が環境に与える影響、その影響が人間の健康に与える影響(水と健康、森林と健康、地球温暖化と健康、社会の変化と心の健康など)を理解し、健康と環境の双方に配慮して行動できる若者を育成することを目的としています。

エコヘルス教育の特徴は、1)エコシステム思考による学び、2)学際的学習、3)参加型学習、4)グローバルな視点と地域に根ざした視点、5)日常生活での実践、6)ジェンダー問題と公平な社会作りのための教育の6つがあります。特に、エコヘルス教育では、教師と子どもたちの積極的な参加を促し、システム思考により因果関係や相互関係を理解することで、健康や環境問題を改善するための行動変容を促すことができます。また、エコヘルス教育の推進により、授業方法の改善等にも貢献することが期待されています。パイロット事業においては、エコヘルス教育の普及のために、授業研究の手法を活用して、ラオス国内の教員養成機関やその近隣の学校の教員を対象とした教員研修制度の開発に取り組みました。

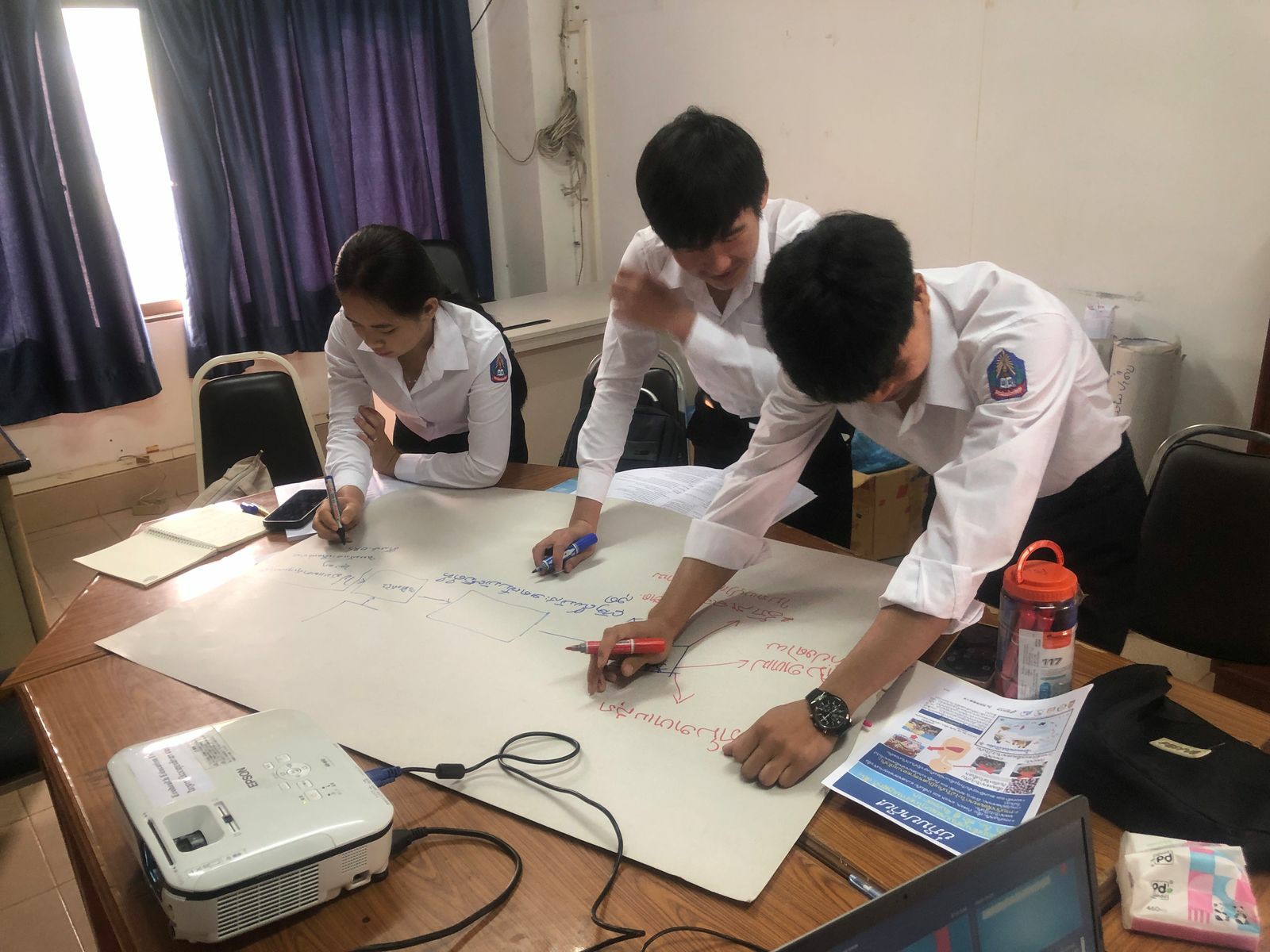

気候変動と健康に関する授業

気候変動と健康に関する授業 グループ演習の様子

グループ演習の様子 エコヘルスの教科書を手にした生徒たち

エコヘルスの教科書を手にした生徒たち

パイロット事業の成果として、コロナ禍を経て、2025年の9月からはラオス国立大学教育学部において、生物学、心理学、学校経営学などを専攻する学生に対する必修科目として、また、現職教員のリカレントコースでもエコヘルス教育の指導が行われ、着実にその普及の裾野が広がりつつあります。エコヘルスの指導について学ぶ人が増える一方、彼らに指導できる人も増やしていく必要があるという、嬉しい課題を抱えています。

2023年より、SATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)-JICAの共同研究プロジェクトとして、ラオス中南部及び南部の流行病であるタイ肝吸虫症と住血吸虫症対策の研究プロジェクト(2023-2028)が進められています。この研究プロジェクトでは、ラオス保健省、スポーツ教育省、ラオス国立大学の連携により、寄生虫対策の教育的なアプローチとして、エコへルス教育を活用した実践研究が行われています。タイ肝吸虫症は、感染した人間や犬、猫などが糞便を水域に流してしまうことで、貝類に肝吸虫が寄生し、その貝類を特定のコイ科の魚が食べ、その魚を人間が生で摂取することで感染が伝播していきます。そのため、その感染対策には、生魚での摂取習慣の改善のみならず、トイレの使用や、家畜の管理など、地域の人々が協力して主体性を持って対策に挑むエコヘルス教育のアプローチが不可欠です。プロジェクトの概要は、以下のURLでご覧になれます。

https://www.jica.go.jp/oda/project/202109819/index.html

一方、ラオスの人々にとって生魚の摂取は、単なる食習慣を超えて、地域の文化や社会に深く根ざした重要な営みとなっています。これらの地域では、生魚料理が日常的に食されるだけでなく、冠婚葬祭や祭りなどの儀礼的な場面でも供され、人々の絆や共同体意識を育む役割を果たしてきました。経済的にも、生魚はメコン川やその支流から容易に得られる貴重なたんぱく源であり、特に農村部においては肉類よりも安価で身近な食材として生活を支えています。保存手段が限られる中で、漁獲後すぐに食べるという実践が自然と根付き、結果として生食文化が形成されてきました。したがって、生魚の摂取は、地域の伝統、経済、栄養の側面に密接に関わる生活の一部であり、寄生虫感染症などの健康リスクへの対策を講じる際には、この文化的背景や生活実態を十分に理解し尊重することが不可欠です。また、食習慣や衛生習慣の形成には、文化や家庭から受ける影響が大きく、その望ましい形成のためには幼少期からの取り組みが求められます。そのため、ラオスの人々と協力しながら、学校から地域へ、そして地域から学校へと、子どもの主体性を生かした感染対策の取組を進めていくことが期待されています。

しかしながら、2023年に改訂された理科教育の教科書からは、これまで記載されていたタイ肝吸虫症に関する内容が削除されてしまいました。一方、ラオス政府は、地域固有の課題や資源に基づいた学びを通じて子どもたちの主体性や学習意欲を高め、郷土愛や市民性を育みながら持続可能な地域社会の担い手を育成するために、「地域カリキュラム」の開発とその普及の必要性を認めています。

こうした状況の下、SATREPS-JICAの共同研究プロジェクトの出口戦略として、「地域カリキュラム」 の開発に向けてエコヘルス教育を活用するという新たな方向性が見えつつあります。そこでは日本の「総合的な学習の時間」、「探求学習」の開発・普及の経験から学べるものが多く、同時に、日本の教育現場からいろいろと情報を収集してく中で、日本での「総合的な学習の時間」の課題も見えてきているところです。日本の総合学習では、地域の健康や環境の問題をテーマにした取り組みが、そう多くないこともあり、今後、日本とラオスの双方向の学びあいにより、エコへルス教育が次のステージへと発展していける予感がします。ラオスの南部にしかない問題だからこそ、「地域カリキュラム」のテーマの1つとして取り組む価値があるということになります。

EDU-Portのパイロット事業を通して、学習者主体のエコヘルス教育を実施して行くための教員研修のあり方の土台がつくられました。現行の研究プロジェクトでは、Edu-port事業を通して得た学びを生かして、ラオスで発展してきたエコへルス教育が、ラオス初の「地域カリキュラム」として、その理念の具体化に貢献できるように取り組んでいきたいと思います。