教育協力を共創する人々が「行き交う場」の活性化を目的に、国際協力機構(JICA)及び開発コンサルタント協力企業は2021年に「教育協力ウィーク」を開始しました。これまで教育協力の実務者や、関心のある学生をはじめとする多様な人々が集い、活発な意見交換や情報共有を行ってきました。

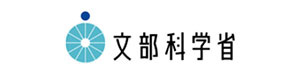

EDU-Portニッポンでも、2023年には「All Japanの協働フォーラム~産官学民がつながる場~」をテーマとするセッションを開催し、2024年にはJICA人間開発部と「国際教育協力共創セッション~ご関心の国や課題別で情報交換・ディスカッション・ネットワーキングをしませんか~」を共催しました。

以下に、各登壇者の発表とディスカッションの内容を紹介します。

JICAから見たアフリカの教育課題とビジネス展開上のヒント

JICA人間開発部 基礎教育グループ 基礎教育第2チーム 樋口課長は、アフリカ地域における教育課題と教育やビジネス展開の可能性について報告しました。特にサブサハラアフリカは、約9割の子どもが10歳になっても簡単な文章を理解できない「学習貧困」に直面しています。その背景には、教師の力量や意欲不足、学校運営が十分機能していないこと、地域社会の支援体制の弱さなど複数の要因があることを指摘しました。

これらの課題に対し、JICAは地域と協力して学校運営委員会を活性化させる「みんなの学校アプローチ」を推進しています。さらに、樋口氏は、セッション参加者への今後の事業展開のヒントとして、JICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業や、エジプト日本学校やセネガル日本職業訓練センターといったJICAの既存事業との連携可能性を紹介しました。具体的には、エジプト日本学校では、日本企業の教材や教員向けの研修が試験的に導入されています。また、セネガル日本職業訓練センターでは、日本企業による研修が実施されています。

ガーナでのプログラミング教育 ― ライフイズテック株式会社

ライフイズテック株式会社(注1)の石川取締役CFO / Impact Officerは、ガーナでの取組を紹介しました。同社は2019年に同国大統領と面会したことを契機に、ガーナの中高生へのプログラミング教育無償提供を開始し、熱意ある現地スタッフと協力しながら、2,000名以上へ同サービスを提供してきました。現在は現地パートナー企業とともに、首都圏での展開を皮切りに、地方も含めた有料展開に向け、取組を進めています。

さらに、TICAD9ではガーナ教育大臣と覚書(MoU)を締結し、日本のカリキュラムを基盤としつつ、現地のニーズに応じたコンテンツ作成や教員研修の計画策定を進めています。プログラミングを通じて新しい学びに触れることで、生徒たちは将来の進路や夢を描くきっかけを得ているとのことです。

ライフイズテック株式会社:https://www.eduport.mext.go.jp/platform-member/20250825-12744/

世界をつなぐオンライン教育 ― 株式会社With The World

株式会社With The World(注1)の五十嵐代表取締役は、世界(アフリカ含む)67カ国・546校を結ぶオンライン授業とスタディツアーのプログラムを紹介しました。同社はこれらを通じて、年間2万人以上の子どもたちに国際交流の機会を提供しています。同教育プログラムは、探究学習や英語・社会科、進路指導など幅広い場面で活用されています。

また、同社がフィリピンで実施するスタディツアーでは、日本側が支払うプログラム参加費の一部をどのように使うのかを生徒自身が現地の大学生と共に考え、フィリピンの子どもたちのための活動に充てる取組が進められています。このような成功事例を、今後はアフリカでも展開していきます。

株式会社With The World:https://www.eduport.mext.go.jp/platform-member/20250825-12706/

教育を通じた国際協働 ― NPO法人Colorbath

NPO法人Colorbath(注2)の吉川代表理事/CEOは、マラウイなど海外の学校と日本の学校をオンラインで結び、社会課題について学び合う同法人のプログラム「DOTS – 世界とつながる教室」について紹介しました。同事業により、日本とアフリカの子どもたちが互いに学び合い、世界をより身近に感じられる機会を提供しています。

さらに、同法人は教育分野でアフリカ進出を目指す日本企業と協働し、教材やタブレット購入に関するマーケット調査等を実施しました。また、南アフリカでeラーニング教材の展開を目指す日本企業が委託を受けたJICA民間連携事業に参画し、現地企業、教育省、NGOとの連携を進めています。

吉川氏は、事業展開にあたっては「マーケットとなり得る層(購買力が高い)」と「支援を届けたい層(購買力が低い)」を組み合わせて取り組むことの重要性を強調しました。さらに、日系企業に限らず、現地にネットワークを有する機関と適切に連携することが不可欠である点も紹介しました。

NPO法人Colorbath:https://www.eduport.mext.go.jp/platform-member/20230307-7195/

ディスカッションから見えてきたこと

事業をアフリカで展開することの難しさ

ライフイズテック石川氏は、持続可能な収益を確保できるビジネスモデルの構築や良いパートナー企業と出会うことの難しさについて言及しました。現在も試行錯誤を重ねているものの、現地パートナーと信頼関係を構築し、日本側はカリキュラムを提供しながら現地の主体性を尊重した事業を進めることで、より高い持続性と大きなインパクトを実現できるという考えを紹介しました。

With The World五十嵐氏は、現地との時差やインターネット環境が不安定であることがアフリカの学校との交流の課題である一方で、「毎月、この時間であれば誰でもつながることができる」というプログラムも提供していると紹介しました。こうした環境の違いや課題に対しては、既存のやり方をカスタマイズし、柔軟に対応していく必要性を指摘しました。また、日本の子どもたちが時差や不安定なインターネット環境等を体験することは現地の状況や異文化を理解する貴重な機会となっていることを強調しました。

機関間の連携及び協働の在り方

JICA樋口氏は、民間企業やNPOとの連携により革新的な取組の可能性について言及しました。具体的には、エジプト日本学校の事例のように、一つの教育施設に対してJICAと複数の機関が連携することで、相乗効果が生まれるとの期待を示しました。

With The World五十嵐氏は、JICA海外協力隊員や隊員OB・OGが設立した現地NPO/NGOとの連携の有効性について触れ、実際に、同社の学生インターンの紹介によりJICA海外協力隊員との連携に繋がった例を紹介しました。

ライフイズテック石川氏は、現地パートナーや日本の省庁、JICAとの協力関係構築が、スタートアップ企業に対する現地政府関係者の信頼感向上につながると述べました。

これらの意見に対して、JICA樋口氏からは、JICAとして、相手国政府とのネットワークや現地事務所が蓄積する事業パートナーに関する知見の提供、協力隊員等の活用も含め、総合的な支援が可能ではないかとの発言がありました。

参加者からは、「教師の質や意欲」や「ビジネスの持続性を確保するために必要な価値観の変化」に関する質問が寄せられました。各登壇者は、「アフリカの教師同士の横のつながりを作ったり、日本の学校と交流する機会を提供したりすることは教師の意欲向上に貢献し得る」「教師の質や意欲の課題を解決する一つの方法として、JICAでは住民参加のアプローチをとっている」「現地の価値観に触れるような活動には、現地の大学やNGO等と連携して相手の文化を学びながら取り組んでいくことが重要」など、これまでの事業経験を踏まえて回答しました。

また、参加者からも「教育スタートアップ×文部科学省×JICAの議論を初めて聞き、とても刺激になった」「懐に入った率直な意見が聞けて参考になった」といった感想が寄せられました。さらに、セッション後には、登壇者との共創を希望する声もEDU-Portニッポン事務局に届いています。

注1:令和7年度EDU-Port応援プロジェクト採択事業実施機関

注2:令和5年度EDU-Port応援プロジェクト等採択事業実施機関